방을 <빼던 날>인지, <빼인 날>인지 표현의 분간이 잘 되지 않지만, 개인적으로 방을 내 준

사건이 아니라 그간 적절한, 아니 과분한 대접을 받으며 지냈던 기관에서 정년을 채우고

나오며 비운 것이니 방을 "뺐다"고 표현해도 과하지는 않으리라.

다만 정년 날짜 못미쳐서 일찌감치 개인적 사물을 다 뺀 그 방에 더 이상은 가보지

말았어야 했는지 모르겠는데, 공교롭게도 공식적인 일이 있어서 그 기관에 나갔다가

오후에 잠시 "내 방"에 들렀더니 못볼 광경을 본 것이다.

아직 공식적으로는 방을 뺄 날짜가 이틀은 더 남아있는 때였는데, 담당자의 감독 아래

용인들이 땀을 뻘뻘 흘리며 사무용 가구와 용품, 즙기들을 빼고 있었는데 내가 후임자를

위하여 남겨 놓았던 유리문이 달린 서가와 책장, 냉장고와 장식장 등도 여지없이 끌려

나가는 것이었다.

오죽하면 유리 장식 일부는 나가지 않으려고 떼를 쓰다가 와장창 깨어져서 몸의 일부가

파편이 되어 방문 앞에서 부터 엘리베이터까지 줄줄이 흩으러져 난장을 이루고 있었다.

붙박이로 지급된 에어컨에 더하여 내가 따로 또 "인디언 서머"의 계절에 대비하여 들여

놓은 벽걸이 에어컨은 탈부착이 힘들어 그런가, 다음 사람에게 물려주는 전임자의 유일한

선물이 되어서 파편이 즐비한 폐허를 슬피 내려다 보고 있었다.

"날짜로는 아직 이틀이 남았는데 토요일이나 일요일에 여유있게 빼지 그랬어?"

"죄송하지만 저희들도 그때는 휴일이어서요---."

그건 맞는 말이었다.

그리고 새 달이 시작하는 날에는 새로운 사무 즙기들이 아침 일찍 또 들어와야 한다는

것이다.

맞다,

모두 옳은 일이고 바른 절차일 뿐이다.

잘못이라면 뺀 방을 왜 또 가서 보려고 했는가---,

안보면 그만인 것을~~~.

물론 보려고 했던 건 아니다.

일진이 어떻게 그렇게 되었을 따름이다.

대통령이 내려보낸 <황조근정훈장>이 나왔다고 해서 받으러 나온 김에 문득 뺀 방에

남겨둔 즙기들, 후임자에 대한 내 선물들을 조금 뻐기는기분으로 다시 한번 둘러보려고

했을는지도 모르겠다.

내 마음 나도 잘 모르겠지만 하여간 내 잘못이었다.

망연하여 서 있으면서 주머니에 손을 넣어보니 빳빳한 초대권 두장이 만져진다.

이런 날에 대비해서였던가, 애제자가 보내준 뮤지컬 초대권이었다.

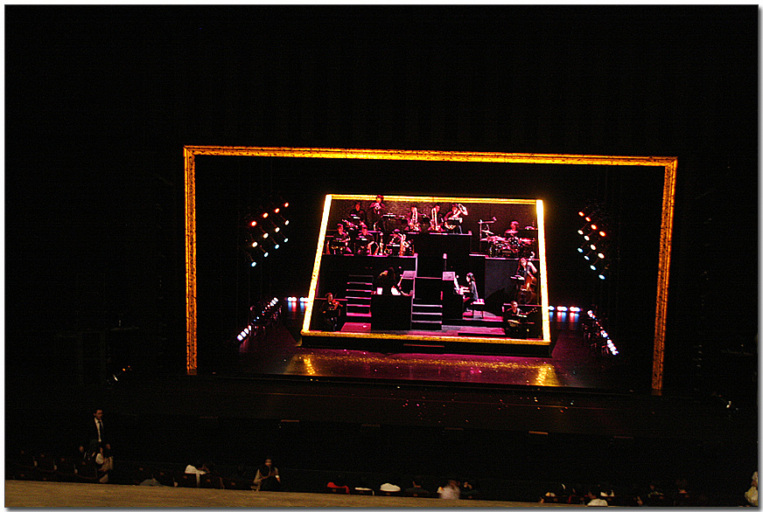

<뮤지컬 시카고> 공연 마지막 날, 오후 3시부터 두시간 반 가량의 관람을 마치고는

저녁 식사까지 하도록 요량을 해둔 지극 정성의 카드가 감격으로 와 닿았다.

아울러 아무런 대비없이 이런 날을 맞으려했던 내 무능만 끈끈한 땀방울이 되어

온 몸에서 배어나오고 있었다.

공연 마지막 날이란 바로 다음날, 토요일이었다.

But, oh I love my life

And all... that... jazz!!

That Jazz!

That Jazz (Chicago, 200

토요일 오후,

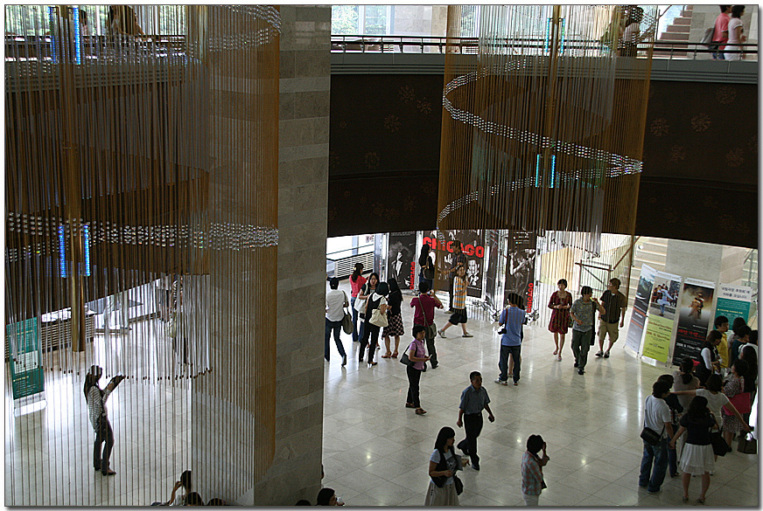

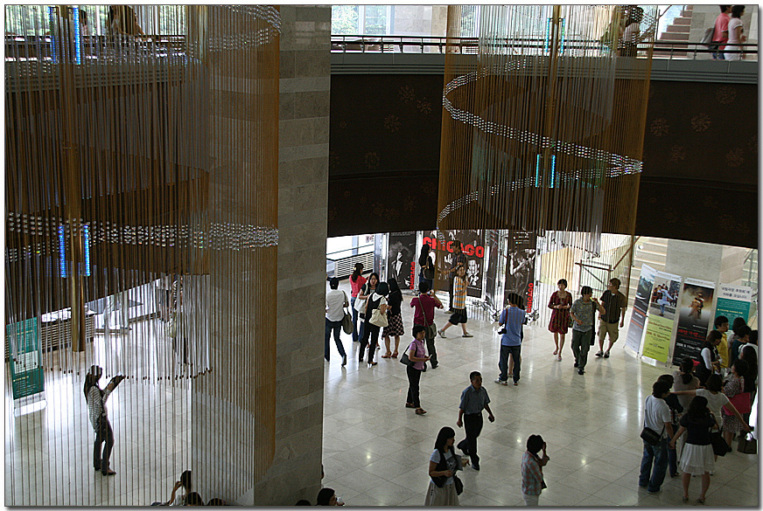

오랜만에 들린 남산의 국립극장은 감회가 많았다.

예술의 전당이나 세종문화 회관에 비하면 훨씬 적게 드나들었지만, 생각해 보니

고상한 국악 연주에서 부터 선정적인 대중 예술 관람에도 한 때는 찾아갔던 것 같다.

신성일 선배와 가수 나훈아 씨가 그 이름도 거룩한 무슨 국민 문화상을 받을 때는

초대받아 왔다가 윤정희 씨도 만나고 나오미와 신영일도 만나서 남산 갈비집에서

갈비 뜯던 일하며, 성악가 강무림이 포함된 이런저런 발표회, 마당놀이 변강쇠를

한해가 저무는 겨울날 찬바람 속에서 친구들과 찾았던일---,

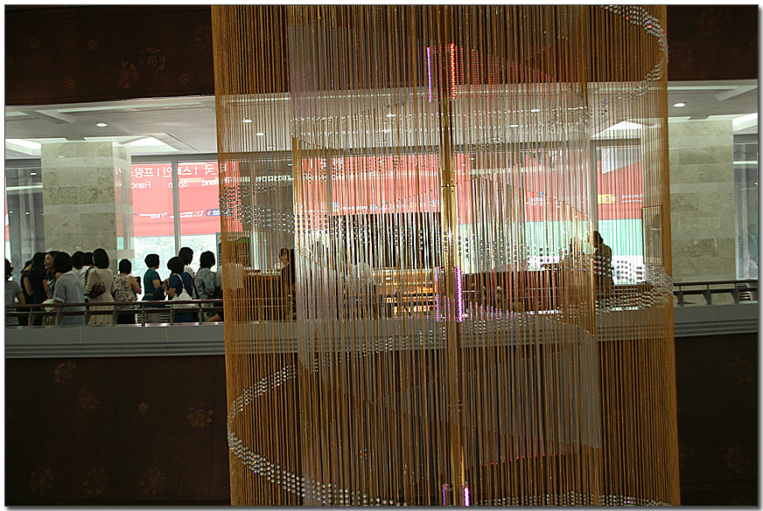

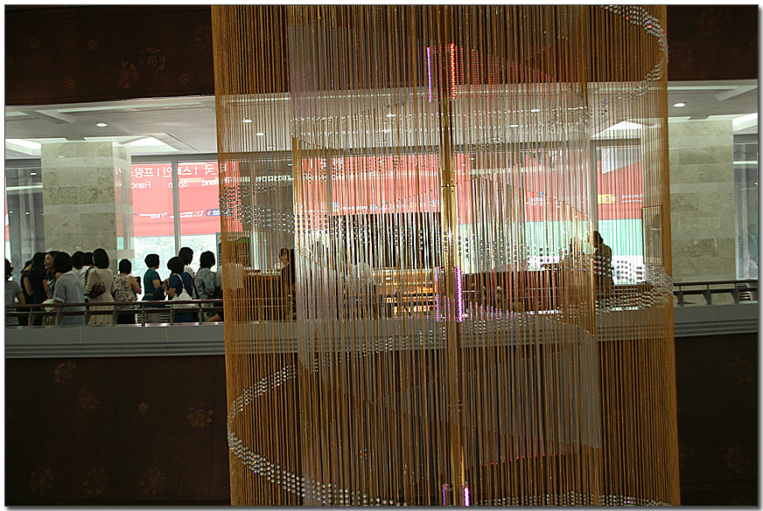

뮤지컬 <시카고>는 공연 마지막 날이어서 이미 많은 포스터들은 내려졌고 다음날

부터 시작하는 <세계 국립극장 페스티벌>이라는 애매한 대형 깃발이 이미 펄럭이고

있었다.

"여기도 마지막 구경꾼이 되어 들어왔네. 내일부터는 무슨 세계대회구만---.

계절도 이제 바뀌고---."

"시카고는 영화로도 못봤는데, 처음이라 다행이네요."

집사람이 무심한듯 말을 받았다.

마침 남산 꼭대기가 보여서 카메라의 앵글을 그리로 돌리며 무거워지려는 내 마음의

행로도 돌려보았다.

국립극장 울타리 안에서도 여러 구조물들이 카메라를 유혹하였고 해오름 극장 내부의

패션 감각파 관람객들도 짧은 인연으로 나를 위로하고 있었다.

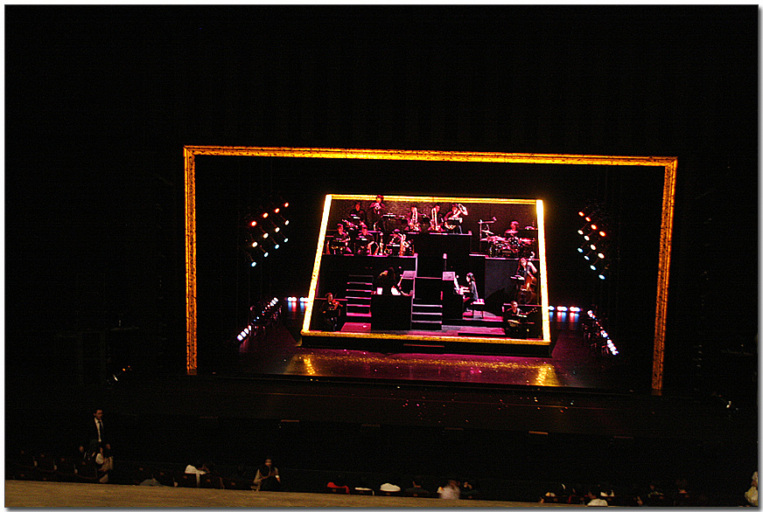

뮤지컬 시카고의 내용은 1920년대 미국 갱스터 시대의 윤리와 엔터테인먼트가 엮어진

재즈 뮤지컬로서 두박자 재즈 비트는 이제 조금씩 약해지려는 내 심장의 동계를

북돋우어 주었다.

극의 마지막에 보드빌 짝패가 된 벨마와 록시가 "미국은 가장 정의로워서 좋은 나라"

라고 하며 재즈로 부르는 노래가 원래의 가사에서도 그러한지, 아니면 오늘날의 일부

혐미 시류를 담은 개작, 개사인지는 잘 모르겠다.

미국을 시니컬 하게 취급하는건 문제가 아니다.

워낙 모순을 그대로 인정하고 품어안는 규모가 큰 나라이다.

또 극적 배경도 20년대, 소위 재즈 에이지이고 오늘 날에도 쇼우 비즈니스라면 살인과

패륜도 주제로 마다않는 나라이다.

문제는 우리를 비추어 볼 거울이 손거울 정도여서는 안되겠다는 자각이 아니겠는가.

더블 캐스팅이어서 최정원, 배해선이 나와서 옥주현은 못 보았고 싱글 캐스팅의

남경주는 역시 위대하였다.

"비노큘러를 꼭 빌려 들어가십시오. 다 벗고 나오니까 잘 보셔야지요."

웃으며 권한 애제자의 말이 생각나서 로비에서 3000원을 주고 오페라 안경을 빌려서

들어 갔지만 브로드웨이의 전설적 댄스 싱어들의 몸매와 비교를 한다는 생각은 애초에

없었고, 우리 배우들의 연습이 많이되어 익숙한 재즈 댄스의 날렵한 몸동작을 감상하는

데에는 더 없이 좋은 보조기구였다.

가창력과 밴드의 연주도 좋았는데 최정원은 조금 피곤한 목소리가 아닌지, 혹은 내

귀가 많이 어두워졌는지, 둘다 맞는 것 같아서 약간 우울해졌다.

저녁은 브라질 식당을 찾아갔는데 정동 뒷골목의 "이빠네마" 보다는 못했지만

'리우데 자네이로'에서 맛본 것 보다는 더 우리 입맛에 맞았다.

해가 빠지면 야외에서 토요 무대가 한마당 펼쳐질 모양이다.

여름 늦더위가 심상치 않다.

남산에 봉수대가 복원된다더니, 그건가---.

동랑 유치진 선생상

인터밋션 시간에 수수께끼 같은 일들이 일어났다.

공연중에는 당연히 사진 촬영이 금지 되어있다. 끝나는 장면에서 밴드 악단이 너무 좋아---.

뮤지컬 공연이 끝나고 해오름 극장 앞에 토요 야외 무대가---.

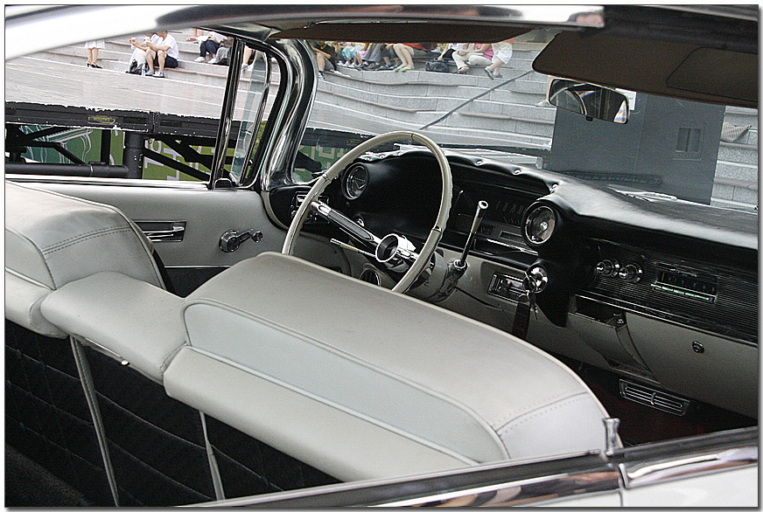

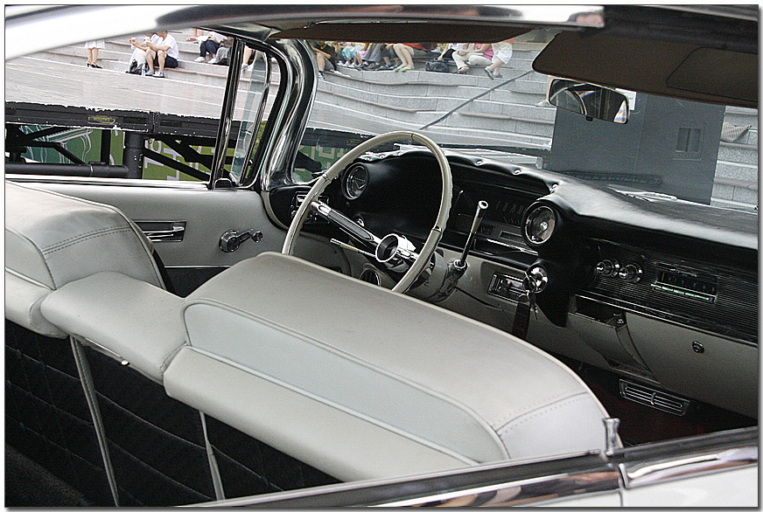

엘비스 프레슬리 기념관에서 대여 받은 호화 세단이---.

40103

(끝)