|

"이 친구야, 혼자 가면 어떻게 해." 아까 들어서 벌써 낯익게 된 박 중령의 목소리가 둥줄기에 따라와 박혔다. "가긴 어딜가. 모처럼 귀국해서 구경도 할겸, 술자리도 피할겸 혼자 걷는 것이지." "<여보 클럽> 가려는거 아냐?" "예끼! 그런데 그게 아직도 있나?" "있을거야. 나도 한 일년만에 이 쪽으로 와보나 그래." "자네 어디 사는데?" "인천에 살지. 혼자 살어." "부인과 아이들은?" "처자는 모두 따렌, 중국 대련에 가서 살지. 조기 유학 때문에 보냈으니 기러기 가족인 셈인데 사실은 이혼이나 다름없어." "거리나 시간도 모두 가까운데 자주 가고 오고 할 것 아닌가?" "정이 붙어야 그러지."

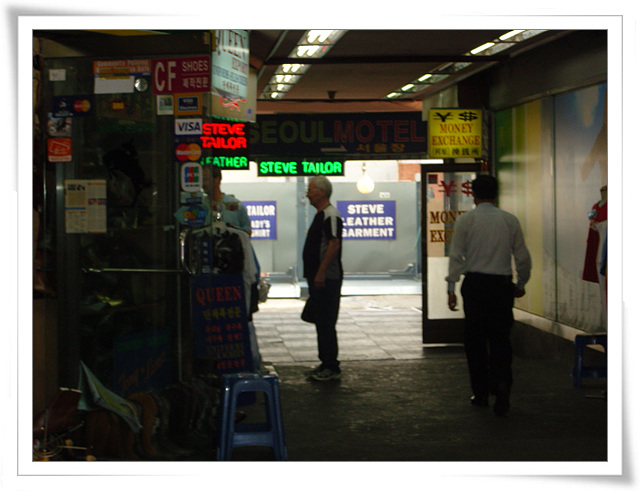

이태원 거리는 예나 지금이나 다름없이 붐볐고 노랑머리, 까만 얼굴들도 지천이어서 맨해튼 거리가 아닌가 착각이 들 정도였다. "GI들이 빠져나가고 있다는데도 예나 다름없네." "서울이 국제화 된 덕택이겠지. 저거봐, 백인 여자와 한국 남자가 팔장을 꼈잖아." "그렇네, 맨해튼 같아." "우리도 팔짱을 낄까?" "에이, 냄새난다. 돌았나?" 두사람은 별로 말을 잇지 못한채 엉거주춤한 자세로 한참을 걸어갔다. 마침내 사람들의 왕래가 많이 뜨막해진 데 까지 그들은 나왔다. "오빠~." 허스키한 목소리가 갑자기 한산한 길 모퉁이에서 튀어나왔다.

"이크, 이게 뭐야. 오늘 오빠 소리 많이 듣네." 내가 소리를 치며 기겁을 해서 쳐다 보았다. 거기에는 짙은 화장을 한 중년 여인이 서있었다. "오, 커널 박!" 그 여인이 내 친구, 퇴역한 박 중령을 길거리에서 껴안았다. "아니, 가만있자, 이 오빠는 또 얼마만이오? 미국서 쫓겨왔소?" 내 친구와 껴안으며 나를 보던 여자가 깜짝놀라는 시늉을 하였다. "어, 너 이거 어떤 개인날 아냐?"

그, 혹은 그녀는 이태원의 게이 바에서 일하며 푸치니의 오페라, <마담 버터플라이>에 나오는 아리아, "어떤 개인날"을 팔자로 잘 부르던 여장 남자, 바로 게이였다. 내가 해운회사의 외항선 선장을 그만두고 본사에서 일을 할 때 중등학교 동기인 퇴역 박 중령을 만났고 그가 가끔 이태원으로 가까운 친구들을 데리고 왔는데 자주가던 곳이 일차로는 "몬이져"라는 전통 민속 주점, 이차로 자리를 옮기면 <크레이지 USA>라는 칵테일 바, 그리고 마침내 삼차 종착지점이 게이 바인 <여보 클럽>이었다. 박 중령이 게이가 아닌 것은 당시에 어울리던 나와 우리 친구들이 모두 아닌 것과 마찬가지였다.

우리는 한때 잘나가던 여배우가 직접 차렸다는 <몬이져>에서 저녁 대신에 푸짐한 안주와 민속주로 배를 채우고 칵테일 바에서 양주 몇잔으로 기분을 업 시킨 다음, 게이 바, <여보 클럽>에서 미국산 맥주 몇잔으로 입가심을 하고 마지막 휘날레를 장식하였었다. 특별히 그 곳에는 소프라노 가수같은 게이가 있어서 손님이 바뀔때마다, 그러니까 새 손님이 바아의 문을 열고 들어올 때마다 간이 스테이지에 올라가서 "어떤 개인날"을 꼭 불렀다. 여장 남자가 이렇게 소프라노로 노래를 잘 부르다니---, 손님들은 찬탄해 마지않았다. 그러나 그뿐이었다. 그, 혹은 그녀는 그 게이바의 보물단지이자 안타까운 희귀종일 뿐, 정상적인 사회에서는 아무런 쓸모가 없는 존재였다.

남성 여창의 가수 카스트라토가 한창 드날리던 18세기 서구 사회도 아니고 또 그런 시대에도 영화 파리넬리에서 보듯이 그 주인공은 결국 비극적이었는데, 이태원 한 모퉁이의 이상한 2층 홀에서 여장을 한 남근의 사내 녀석이 아무리 "어떤 개인날"을 소프라노로 잘 불러보아야 그저 환자의 신음소리에 불과할 따름이었다.

하지만 말은 바른 말이지 우리의 게이, "어떤 개인날"은 사실 대단한 존재였다. 파리넬리를 위시하여 이름난 카스트라토들이 그렇게 높은 고음을 낼 수 있었던 것은 모두 거세를 한 이후에나 가능했던 것인데 당시 우리의 "어떤 개인날"은 돈도 없고 국법도 엄하여서 그런 일은 꿈 속에서나 그리는 일이었기 때문이었다. 동남아 방콕에서 그런 젊은이들만 모아서 알카자 쇼이던가, 하여간 신통한 선전으로 춤과 노래를 관광객에게 보여주며 돈을 번다는 사실을 알게 된 것도 모두 그 시절 한 참 이후의 일이었다.

하여간 평생 박 중령으로 불리는 우리의 친구는 그 게이 코스를 개발하여 한동안 우리의 총아로서 큰 역할을 하고 재미를 보았다. 재미를 보았다는 것은 다른 이야기가 아니라 무슨 동기회 행사만 있으면 뒷풀이를 그가 게이바 코스로 주도하여서 동기회에서 말빨을 세웠다는 말이다. 게이바는 인근의 GI들이 드나들면서 무슨 특별한 연줄이 생겼던지 당시만 해도 귀한 미국산 양주와 맥주를 내왔는데 생각과 달리 시중보다도 술 값이 저렴 하였고 또 많이 마시기를 종용하지도 않았다.

게이들은 사회적인 약자였고 모르긴 해도 당시만 해도 그런 술집들이 갖는 약점도 있었을 것이다. 또 그런 곳에 가끔이나마 출입을 하는 단골 손님들 중에는 당연히 비정상인의 한계 상황이 있었을 것이고 경제적 여건도 그리 좋지 않은 경우가 많았을 것이니 그들에게 바가지를 씌우는 일은 영업상으로도 자멸 행위였을 것이다. 또한 우리같이 약은 손님에게도 고객 관리 차원에서 박리다매 정책을 쓸 수 밖에 없었을 것이다. 한마디로 게이에 속하는 사람들은 지금도 그럴지 모르지만 당시만 해도 더욱 권리 행사에 매우 소극적인 집단이었고 결국 그곳은 항상 술값에 무리가 없는 괜찮은 술집일 따름이었다. 희귀 종이지만 희귀성을 정식으로 인정 받지 못하면 제대로 대접을 받을수 없는 것이 세상 이치가 아니겠는가. 그러니 이런 밀교 집단을 은근슬쩍 구경시키고 가볍게 즐기는 입장을 개척한 우리의 박 중령은 대단한 전략가인 셈이었고 동기들의 전폭적인 지지를 한동안 누리고 있었다. 하지만 그렇게 몇차례 따라다니다 보니 사실 미안한 마음은 항상 떠나지 않았다. 술을 팔아주면서도 마치 약자를 등치는 것 비슷한 감정을 떨칠 수 없었기 때문 이었다. 박 중령을 뺀 우리 친구들의 게이 바 순례 이유는 대략 그 정도의 선이었다. 다만 박 중령의 행태는 조금 아리송하였다.

당시에도 그의 결혼 생활은 원만치 못하였다. 그의 잘못이 아니라 그의 부인이 너무 사치하였고 도박에도 빠져있다는 이야기가 돌았다. 그런 가정 생활에서 오는 스트레스를 그는 이 곳에 와서 성적 정체성에 문제가 있는 타고난 환자들, 다시말하여서 게이들로 부터 풀려고 하지 않았을까. 물론 육체적인 수준은 결코 아니었을 것이고 정신적인 카타르시스 차원에서---. 가끔 내가 그를 걱정하며 혼자 생각해 보는 명제였었다.

정상적인 사람이 신체의 어떤 부위에 병이 생겨서 환자가 되었을 때 그들을 멸시할 수 없듯이 게이 바에 모여있는 이들이 선천성 환자라고 한다면 누가 멸시할 수 있겠는가. 그들도 모두 남녀간의 성적 정체성 문제라는 아픈 곳만 빼면 모두 정상적인 인간이었다. 자, 그런데 이제 환자를 멸시하지는 못할망정, 동정하거나 측은하게 여길 수 있는 것은 정상인으로 자부하는 사람들의 자유이자 특권일 것이다. 그 정상인 집단의 한사람으로 그들을 바라보며 박 중령은 위안을 느끼고 있는 것 같았다.

그를 뺀 나머지 동기들이야 결코 그렇게까지 나아가지는 않았다. 아니 그럴 필요가 없었던 것이다. 그가 점점 그 분위기에 탐닉할 때에 우리는 슬슬 발을 뺐다. 그러다가 나의 미국 이민이 확정되면서 큰 이별 잔치를 그곳에서 벌인 것이 우리 모두가 그곳과 작별을 고하는 계기가 되었다. 그때는 마침 어떤 GI가 YOBO CLUB이라는 소설을 써서 미국에서 베스트 셀러는 몰라도 꽤 책이 팔린 뒤였고, 그로인해 외국인들의 출입이 갑자기 많아지기 시작하던 시절이었다. 우리가 예전 같은 대접을 받기 힘든 분위기가 시작되었다는 뜻이기도 하였다.

(계속)

|

'단편 소설' 카테고리의 다른 글

| 레오니아에서 온 편지 <문학과 의식> 빈포 사람들 연작에서---. (0) | 2009.02.15 |

|---|---|

| <문학과 의식> 겨울호(빈포 사람들 1. 회계머니-헤게머니) (0) | 2009.02.13 |

| (단편 연재) 어떤 게이 날 (2회) (0) | 2009.01.17 |

| 어떤 게이 날 (첫회) (0) | 2009.01.13 |

| (단편 연재) 해금 산조 (6회중 끝) (0) | 2008.10.09 |