덴버로 비행기를 타러 가는 길목에도 놓치기 아까운 곳이 많았지만

곁눈질로 만족하고, 록키의 품안으로 빨리 들어가기로 했다.

미 동부에서 대륙을 횡단하다보면 잘 알다시피 세번의 준령을 넘어야하는데,

첫번째 준령이 아팔라치아 산맥이다.

초기 이주민들은 이 곳을 넘으면 서부라고 하였고 동부와 대조되는 개념으로

틀린 말은 아니었다.

하지만 나중에 미국의 땅덩어리를 생각할 때 균형과 균제 감각에서 미드 웨스트,

즉 중서부라는 개념이 나온다.

대평원에 있는 모든 주가 여기에 속하고 특히 남북 다코타, 네브라스카, 와이오밍,

유타, 아리조나 등등은 모두 서부 개척사라고 하는 치열한 역사의 배경이 된다.

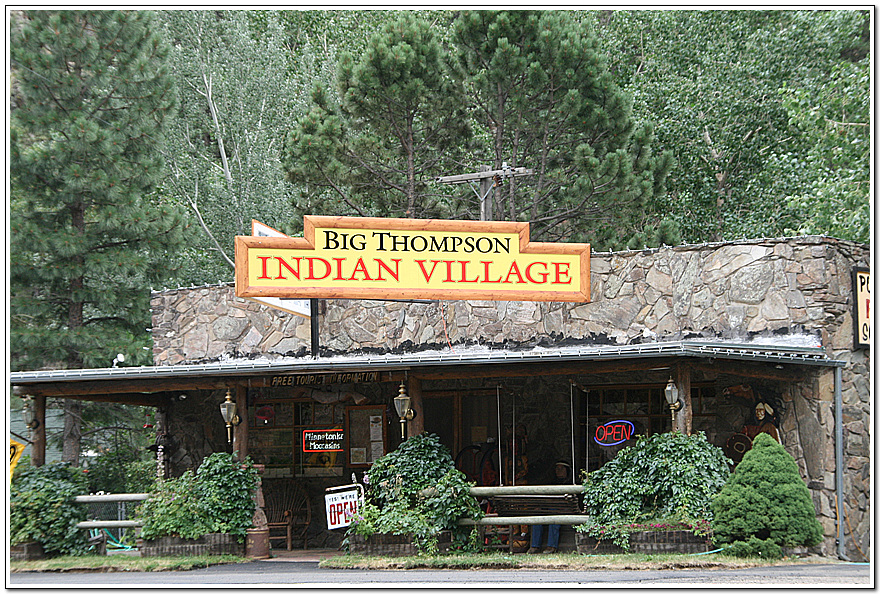

카나다로 도망을 가거나 허울좋은 보호구역으로 몰리면서 절멸한 인디언

고난사의 배경이라고 해도 할말들은 없겠다---.

산맥 이야기로 다시 돌아가보면, 거대한 아팔라치아 대간의 종간이라고 할 수도

있는 앨리게니 산맥도 들먹여야겠다.

앨리게니는 펜실베니아와 뉴욕 주 인근에 발달된 연봉들을 지칭한다.

뉴욕주의 업스테이트 지역이 모두 이 장대한 산록의 품안에 있다.

워싱턴 어빙이 쓴 <스케치 북>에 나오는 "립밴윙클 이야기"나

"슬리피 할로우"의 전설이 또아리를 튼 곳이 바로 이 앨리게니 산록이다.

20세기에 들어오면서 돈 많은 백인들과 유태인들이 이곳의 자연 경관을 차지하고

앉았는데 최근의 예로는 클링턴 부부나 문선명씨 같은 사람들도 이 곳의 주인들이

되었다.

그리고 아주 최근에는 아메리칸 드림을 이룩한 돈많은 한인들이 교육 환경에

매료되어 이리로 진출하는 경향도 눈에 띄인다.

자, 아팔라치아를 넘어 달리던 포장마차는 이제 평원을 질주한 끝에 록키의

영봉, 연봉에서 멈칫한다.

하지만 1849년 캘리포니아에서 금광이 발견되자 대륙횡단의 열기는 다시

록키도 쉽사리 넘게하는 엘도라도, 황금향을 꿈꾸는 이주의 물결을 형성하였다.

그리고 마침내 욕망에 뿌리를 둔 긴 여정은 태평양 연안에 또한 뿌리를 내린

거대 산맥 "시에라 네바다"와 함께 일단 발길을 멈춘다.

캘리포니아는 원래 스페인 사람들이 개척한 곳이고 멕시코 총독이

다스리던 곳이니 이베리아 반도의 스페인을 가로지르며 달리는

"시에라 네바다"라는 이름의 산맥이 이 서부 태평양 일대에 다시 그

이름을 옮겨온들 누가 탓하였으랴---.

스페인에 갔을 때 사정을 짐작하고는 혼자 씁쓸하였었다.

<백두 대간>이라는 우리의 혼이 담긴 이름이라고 태평양을 건너오지

못하란 법이 있었겠나---.

맑은 콜로라도 강의 지류들은 모두 플라이 낚시꾼들의 성지라고나 할까---.

저 장려한 카나다 록키에서 부터 시작하여 옐로우 스톤, 그랜드 캐년 등

록키 산맥이 빚어낸 명승지에서 하릴 없이 증명 사진 찍기에 이미 이력이

난 나그네는 이번에도 일단 또 한 컷하였다.

"록키 대간" 중에서는 옐로우스톤 가는길의 <그랜드 테턴> 지역이 가장

영산이더라는 생각이 들었다.

파라마운트 사의 로고였고 "셰인"을 찍었던 그 곳---.

"간헐천"이란 이름으로 신통치 않은 단편 소설도 하나 지어냈었지.

덴버로 향하면서 "아스펜(Aspen)"을 뺄 수는 없었으나 시간이 없었다.

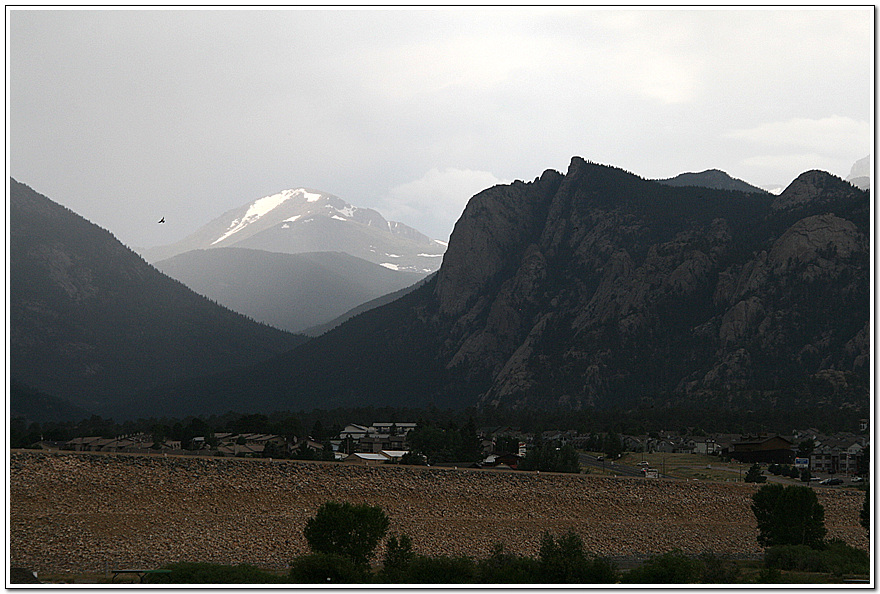

아쉽지만 "에스테스(Estes)" 산록만 착실하게 보기로 했다.

에스테스 호수와 함께 콜로라도 록키의 진입로 입구 쪽이기도 했지만

경관으로도 이 곳이 가장 아름답고 장엄한 지역이라고 하였다.

그리고 아스펜은 매년 6월 중순에 열리는 <아스펜 음악 축제>와

9월 중순부터 한달간 펼쳐지는 단풍 풍경이 숨을 멎게 한다는 것이다.

지금은 7월 하순이었으니 다음을 기약하는 것이 순서가 아니겠는가^^.

결국 동계 올림픽이 열렸던 아스펜은 다음에 보기로 했다.

그러나 U. of Colorado가 있는 보울더는 일정에 집어넣었다.

산양이 사람들의 시선과 발길을 잡아당겼다.

아가씨가 풀섶으로 뛰어든 까닭은?

폭우가 내린 콜로라도 지류가 탁했다.

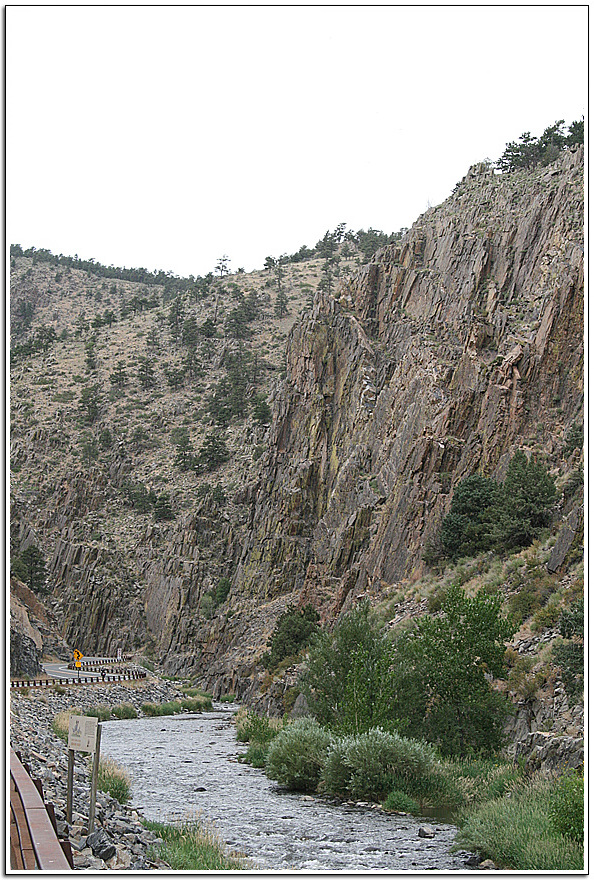

화산 활동이 아니라 조산 운동으로 올라간 산맥이어서 사암이 유명한지도

모르겠다.

록키는 간빙기가 오면서 퇴각하는 빙하의 영향도 많이 받았다.

점심을 굶다가 마침내 3시가 넘어서 우리로 치면 가정식 백반을 먹었다.

에스테스에서 짧은 코스의 록키를 넘어 첫번째 만난 시골 마을이었다.

보울더 인근에서 보는 록키가 마치 수묵화 같았다.

보울더에 있는 IBM 연구소를 한 컷하였다.

덴버 쪽에는 이제 인터넷과 접시 안테나의 덕분으로 세계적인 과학자,

엔지니어, 인문학자, 작가들이 살고 있다는 이야기를 들었다.

토머스 프리드먼이 쓴 "The World is Flat"의 내용과 같은 새 물결이다---.

대학가는 방학이지만 아마도 신입생을 포함하여 오리엔테이션과

서머 스쿨이 진행되고 있을 것이다.

콜로라도 대학과 학생을 렌즈로 잡아서 기분이 나쁘지 않았다.

여정의 끝이 다가오니 쓸쓸한 광경이 더 많이 눈에 들어온다.

(계속)

'깊이 보고다닌 투어' 카테고리의 다른 글

| 운현궁 거닐기 (0) | 2008.09.11 |

|---|---|

| 덴버에서 필라까지 (여정의 끝) (0) | 2008.08.22 |

| 와이오밍, 라라미 카운티의 샤이엔으로~ (0) | 2008.08.15 |

| 버팔로 빌 이야기 (0) | 2008.08.12 |

| 지상 최대의 화물역으로~~~. (0) | 2008.08.10 |